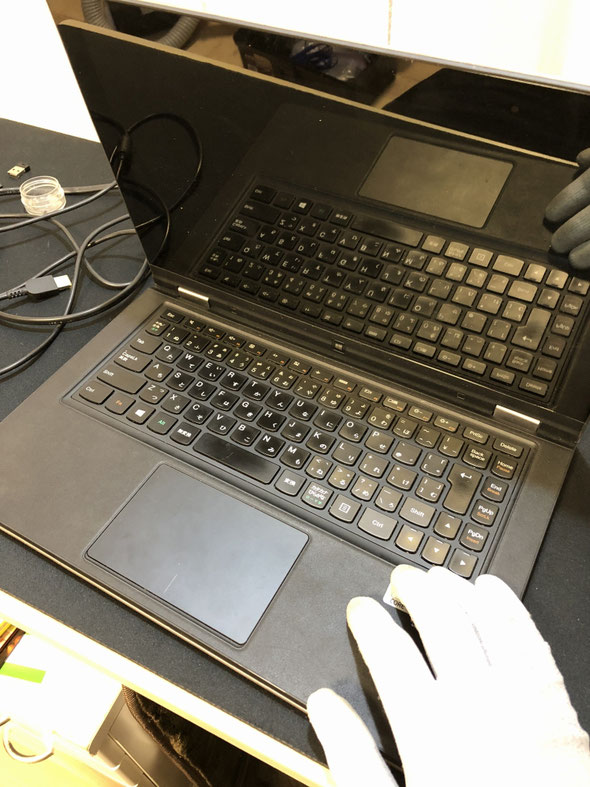

パソコンサポートときのお仕事って割と夕方から忙しくなるケースがあります。日中はお仕事で忙しくされている方が落ち着いた時間帯となるとやはり夕方。本日は、会社で使用されているウルトラブックが電源が入らなくなったと修理持ち込みされました。

機種は、レノボ社のideapad Yoga13 という13インチのウルトラブック。これまでの経験上、ウルトラブックやタブレットタイプのパソコンは分解が非常に困難である点と基盤のショートの可能性がある点で作業前から「修理は難しいかもしれませんよ」と自分に逃げ道を作ってしまいがちです。

充電ケーブルを接続しても充電ランプが付かないだけでなく、電源ボタンを押してもうんともすんとも言いません。

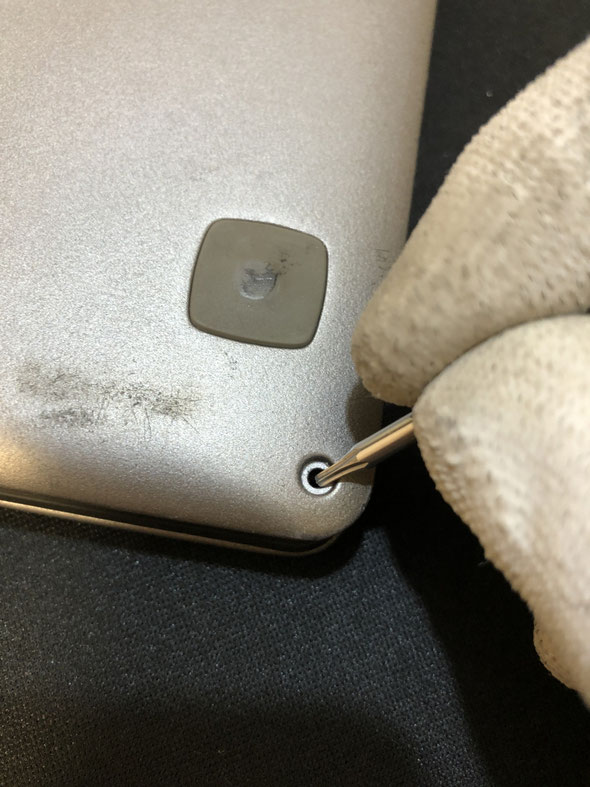

と言う訳で、「オペしましょう」ではありませんが、内部放電と清掃を兼ねて内部を開梱してチェックします。本体裏をひっくり返し T5のヘクスレンチでビスを取り外します。

分解作業はこちらのサイトを参考にさせていただきました。(http://tabkul.com/?p=98229)情報ありがとうございます。

今回裏蓋はT5サイズのヘクスレンチを使用します。ここ以外はこのレンチを使いません。

あとは+の精密ドライバーがあればOKです。

写真はビスを外した状態ですが、このビスが小さいこと。それにちょっとでも力を入れようものならナメテしまいそうで怖いです。慎重に慎重に。写真↑のゴムパッドは外す必要はありません。

裏蓋のビスを取り外しましたら、キーボードを取り外します。

ここは、先の細いヘラのようなもので上にもちあげながら、ツメを外していきます。

キーボードと本体はこの薄っぺらいケーブルで接続されています。

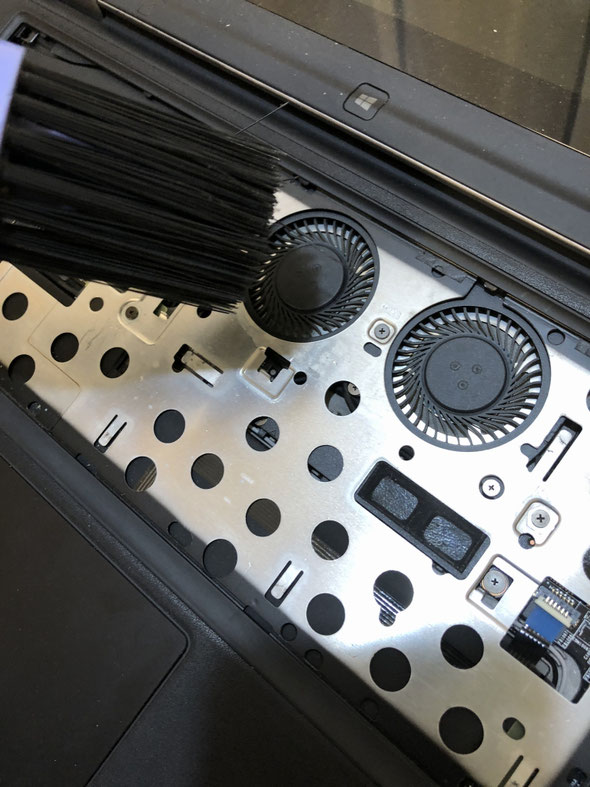

取り外すと、ファンが2基、メモリがあらわになります。とりあえず掃除機でホコリを取り除いておきます。

こんな感じです。ここからトッププレートと内部がつながっているビスを外します。ここからはプラスの精密ドライバーだけでOKです。

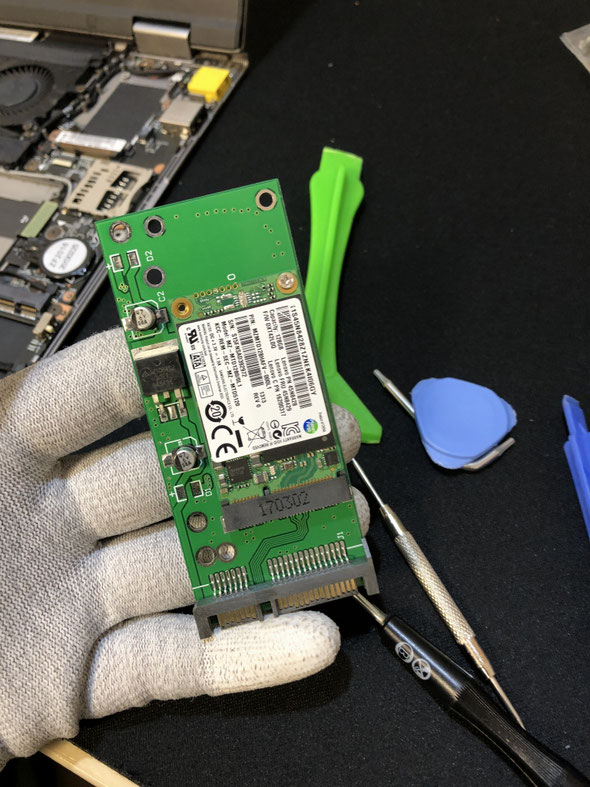

プレートを取り外すと、バッテリーやmSATAの記録装置があらわになります。

とりあえずバッテリーコネクタを取外し、放電させます。

併せてコネクタ類がしっかりささっているか確認、内部清掃も実施ます。

バッテリーの取外しに限らず、分解作業時には静電気対策をしっかり行う事!特に冬場の空気が乾燥した季節には作業場の湿度管理も気を付ける必要があります。うちの作業場(8帖)では、冬場は湿度45%に保つようパナソニックの加湿器を2台設置しています。

「仕事で大事なデータがある」とのこと。取り急ぎmSATA内のデータ救出を行います。救出にはmSATA⇒SATA変換アダプタを用いて、正常動作しているWindowsパソコンに接続します。

こんな感じで mSATAをSATAコネクタに変換させるアダプタがあります。さらにそこからSATA⇒USBに変換させるコネクタを用いてパソコンに接続をするとコンピューター内にデータが現れます。(正常な場合)

データ救出を確認し、コネクタ接続を確認しながら元に戻していきます。

さて、無事に起動するか?

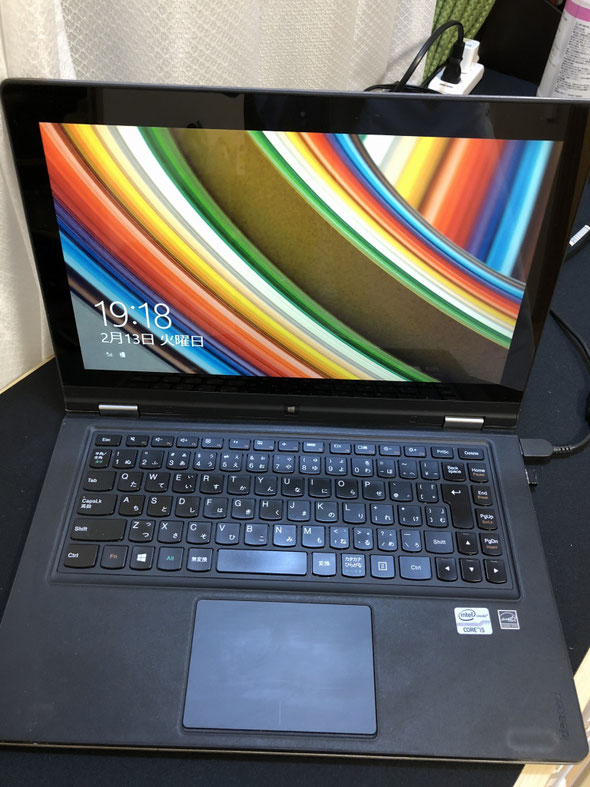

やったー!無事に起動してくれました。

今回の原因は、内部に溜まった電気を放電したこと?ホコリか振動によるコネクタやメモリ、mSATAの接触不良?といった具体だと思われます。何にしても無事に起動するし、バッテリー充電もされるようになり一安心です。

お客様にも、「これで明日から仕事ができる!」と喜んでいただき有難い限りです。ウルトラブックは本体内部をぎゅーっと部品を詰め込んでいるので大変なんですが、こうして修理が成功すると嬉しさも人一倍ですね。

今回使用した作業道具(使い安くてお奨め)

とにかく静電気対策は必須です。トラスコ社の手袋は指先がウレタンコートになっているので物をつまんだりするのに便利。割とピッチリ締め付けられるのですが作業には悪くないと思います。工具はメーカー品が優れています。アマゾンで安いドライバーは長い目でみても安かろうなので。エンジニアマットは静電気対策以外に、作業台を保護したり滑り止めなどもありますのであると便利です。

最近では、白衣&マスクをして作業をすることもあります。

ミドリ安全社の白衣なんかは静電気対策がされていて、ススっと着れますし便利です。空気が乾燥しますし、咳やクシャミで部品が飛んで行ったり、つばが基盤にかかってもいけませんので細かい作業時はマスクをするようにしています。個人的にマスクをすると集中力がアップするのでそういった意味でも重宝しています。

SATA⇒USB変換アダプターは、データと電源の2系統が取れるタイプがオススメです。データの1系統ケーブルでは電力不足になるケースもあります。